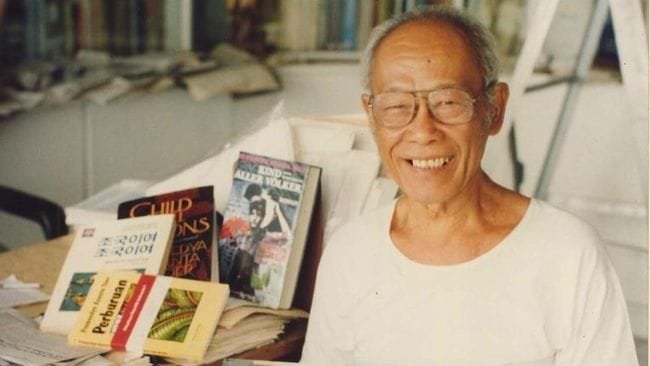

TiaraTale Edisi 100 Tahun Pramoedya Ananta Toer

Seandainya Pramoedya Ananta Toer tidak pernah menulis, bagaimana wajah sastra dan sejarah Indonesia hari ini? Pertanyaan ini bukan sekadar hipotetis, tetapi juga refleksi mendalam tentang peran Pram dalam membentuk kesadaran bangsa. Sebagai sastrawan yang tak hanya mencatat tetapi juga mengkritisi, Pram adalah penjaga ingatan, suara perlawanan, dan saksi zaman yang tak tergantikan. Tanpa dirinya, kita akan kehilangan lebih dari sekadar karya sastra—kita kehilangan jendela untuk memahami sejarah kita sendiri.

Sastra yang Tak Lagi Mengusik Kesadaran

Pram bukan sekadar pencerita, ia adalah penggugat. Novelnya, terutama Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), tidak hanya mengisahkan perjuangan Minke, tetapi juga membongkar ketidakadilan kolonialisme dan paradoks nasionalisme. Tanpa tulisan-tulisan ini, kita mungkin hanya akan mengenal sejarah melalui narasi resmi yang steril dan tak menohok kesadaran.

Tanpa Pram, sastra Indonesia bisa saja terjebak dalam romantisme tanpa kritik sosial yang tajam. Kita mungkin tidak memiliki tokoh seperti Minke, yang menampilkan kebangkitan intelektual pribumi dengan segala kerapuhan dan keberaniannya. Sastra akan kehilangan ketajamannya sebagai alat perlawanan dan lebih banyak berisi kisah-kisah yang hanya menghibur tanpa menggugah.

Sejarah yang Tidak Lengkap

Pramoedya tidak hanya menulis fiksi; ia juga menuliskan sejarah yang sering kali disembunyikan. Hoakiau di Indonesia (1960) menjadi catatan penting tentang diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia, sesuatu yang jarang diangkat secara terbuka di masanya. Tanpa Pram, bagian-bagian kelam sejarah Indonesia ini mungkin tidak akan pernah mendapatkan tempat dalam kesadaran publik.

Di masa Orde Baru, ketika sejarah dikontrol ketat oleh negara, Pram tetap menuliskan kebenaran. Pengalamannya sebagai tahanan politik di Pulau Buru tidak hanya menjadi tragedi pribadi, tetapi juga menjadi bukti bagaimana negara memperlakukan mereka yang berani bersuara. Jika Pram tidak pernah ada, kita akan kehilangan perspektif kritis terhadap bagaimana kekuasaan bekerja untuk membungkam narasi-narasi yang tidak sejalan dengan agenda resmi.

Pram adalah bukti bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari senapan. Kehadirannya menunjukkan bahwa seorang sastrawan bisa menjadi intelektual yang bersuara lantang terhadap ketidakadilan. Jika ia tidak pernah ada, Indonesia akan kehilangan salah satu ikon perlawanan intelektual yang tidak takut menghadapi represi.

Dalam dunia di mana kritik sering kali dianggap berbahaya, figur seperti Pram mengajarkan bahwa sastra bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang keberanian. Tanpa dia, kita mungkin tidak memiliki inspirasi untuk terus menulis, berbicara, dan berani mempertanyakan kekuasaan.

Warisan yang Harus Diteruskan

Membayangkan dunia tanpa Pram adalah membayangkan dunia di mana sastra Indonesia kehilangan taringnya, sejarah kehilangan dimensi kritisnya, dan perlawanan intelektual kehilangan salah satu tokoh terbesarnya. Untungnya, Pram ada dan telah menuliskan warisan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, tugas kita tidak berhenti di sini. Menghormati Pramoedya bukan hanya dengan mengenangnya, tetapi dengan meneruskan semangatnya: menulis dengan keberanian, mencatat sejarah dengan jujur, dan berani melawan lupa.

Mengapa Pram Masih Dilarang?

Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan besar yang telah diakui dunia, masih menghadapi stigma dan pelarangan di tanah airnya sendiri. Beberapa karyanya tetap sulit diakses di perpustakaan sekolah atau dilarang beredar secara bebas. Mengapa hal ini masih terjadi? Di era yang mengklaim kebebasan berpikir dan demokrasi, larangan terhadap karya Pram justru menegaskan bahwa ketakutan terhadap gagasan kritis masih mengakar kuat dalam sistem.

Di kota kelahirannya, pada peringatan 100 tahun Pram saja resistensi terhadapnya masih sangat terasa. Bupati Blora Arif Rohman menunda peresmian jalan penghubung Kelurahan Mlangsen dan Kelurahan Beran sepanjang 1,7kmyang menyematkan nama Pramoedya Ananta Toer akibar protes dari Ormas Pemuda Pancasila. Alasannya perlu dikaji ulang atas dugaan kelompok C Komunis.

Ketakutan terhadap Sejarah Alternatif

Pram menulis tidak hanya sebagai seorang novelis, tetapi juga sebagai saksi sejarah. Dalam banyak karyanya, ia menghadirkan perspektif yang bertentangan dengan narasi resmi. Tetralogi Buru, misalnya, mengangkat sejarah perlawanan rakyat pribumi terhadap kolonialisme, tetapi juga menggugat praktik kekuasaan di masa setelah kemerdekaan.

Ketakutan akan sejarah alternatif inilah yang membuat karyanya dianggap berbahaya. Dalam banyak kasus, pemerintah atau kelompok tertentu lebih nyaman dengan sejarah yang dikendalikan, bukan yang penuh perdebatan dan pertanyaan. Dengan membatasi akses ke karya Pram, ada upaya untuk mempertahankan versi sejarah yang sudah dipolitisasi.

Stigma Politik yang Tak Kunjung Hilang

Pelarangan terhadap Pram tidak bisa dilepaskan dari masa lalunya sebagai tahanan politik di era Orde Baru. Meski tidak pernah terbukti melakukan tindakan subversif, label “kiri” yang melekat padanya cukup untuk menjadikannya musuh negara pada masa itu. Sayangnya, stigma ini masih bertahan bahkan setelah reformasi.

Salah satu warisan Orde Baru yang masih berpengaruh adalah ketakutan berlebihan terhadap apa pun yang berbau “kiri” atau dianggap berseberangan dengan kepentingan penguasa. Karya-karya Pram, yang menyoroti ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam sistem politik, tetap dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang ingin mempertahankan status quo.

Ironi dalam Konteks Global

Yang lebih ironis, di saat Indonesia masih membatasi karya Pram, dunia internasional justru mengakuinya sebagai salah satu sastrawan terbesar. Karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, dibaca di universitas-universitas ternama, dan dianggap sebagai bagian penting dari sastra dunia.

Ketika negara-negara lain memanfaatkan Pram untuk memahami sejarah Indonesia, bangsa ini justru masih ragu untuk mengajarkan karyanya kepada generasi muda. Fenomena ini mencerminkan kegagalan kita dalam merangkul intelektualisme yang kritis sebagai bagian dari identitas nasional.

Sudah saatnya Indonesia keluar dari bayang-bayang ketakutan yang tidak relevan. Larangan terhadap Pram bukan hanya sebuah tindakan anti-intelektual, tetapi juga cermin dari ketidakpercayaan terhadap daya pikir masyarakat. Membiarkan masyarakat membaca Pram bukan berarti mengamini segala pemikirannya, tetapi justru memberi ruang untuk berpikir lebih luas dan kritis.

Jika kita ingin membangun masyarakat yang sadar sejarah, kritis, dan maju, maka karya Pram harus lebih banyak dibaca, bukan dijauhi. Pelarangan terhadapnya harus dipertanyakan dan diakhiri. Karena melarang pemikiran bukan hanya menghapus satu suara, tetapi juga membatasi kemungkinan untuk melihat kebenaran dari berbagai sisi. (TiaraTale)